Perché pensiamo che il passato sia sempre migliore

Non si stava davvero meglio nel passato. La nostalgia distorce sistematicamente i nostri ricordi e ci fa cadere vittime del declinismo.

“Si stava meglio una volta”, “va tutto male”, “in passato era meglio”. Quante volte abbiamo sentito dirlo o lo abbiamo detto anche noi? La tendenza a pensare che il passato sia migliore è un fenomeno ben documentato in psicologia. Rosy retrospection, o retrospezione rosea, indica proprio questa distorsione cognitiva: ricordiamo il passato più positivamente di quanto non fosse in realtà. Con il passare del tempo, la memoria umana filtra e semplifica gli eventi, i dettagli negativi sfumano mentre i ricordi piacevoli rimangono vividi. In pratica, il nostro cervello privilegia i ricordi positivi e lascia affievolire il peso emotivo di quelli negativi, un meccanismo noto come fading affect bias.

Questa nostalgia “collettiva” è spesso accompagnata da un sentimento più generale di declino. In psicologia sociale si parla di declinismo, cioè la predisposizione a vedere il passato in una luce fin troppo positiva e il presente o futuro in termini eccessivamente negativi. Il declinismo ci fa credere che la società, il Paese o il mondo intero stiano andando sempre peggio rispetto a un passato idealizzato.

A livello individuale, la nostalgia può offrire conforto e coesione: ricordare i “vecchi tempi” rafforza il senso di continuità di sé e di appartenenza sociale. Il passato rievocato dalla nostalgia è spesso selettivo e ripulito dalle difficoltà. Tendiamo a dimenticare o minimizzare i problemi di ieri, concentrandoci sulle gioie di gioventù o sui “bei tempi andati”.

Se il passato ci appare roseo, il presente tende invece ad essere visto come negativo. Qui entrano in gioco sia predisposizioni cognitive (come il pessimism bias, l’inclinazione a sovrastimare gli scenari negativi futuri) sia l’influenza del sistema informativo odierno, che porta a dare maggiore risalto alle notizie negative. Basta pensare a quanto si parla di cronaca nera in Italia, nonostante il nostro Paese sia uno dei più sicuri in Europa.

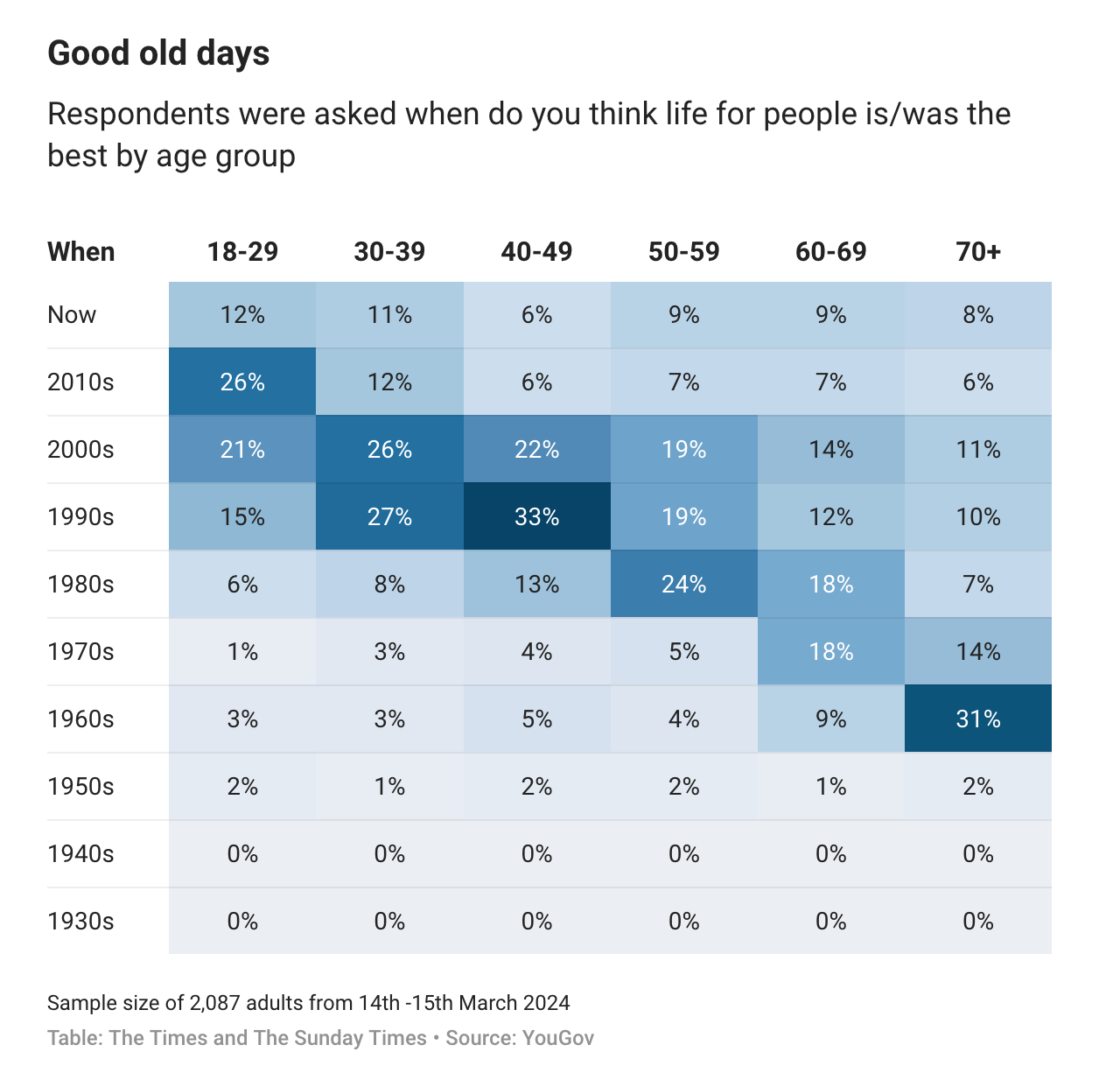

Un sondaggio YouGov condotto nel Regno Unito ha chiesto quale fosse stato il periodo migliore della vita: ogni fascia anagrafica tende a indicare gli anni della propria giovinezza, mentre solo una piccola minoranza risponde ‘adesso’.

Un mondo che migliora (ma non ce ne accorgiamo)

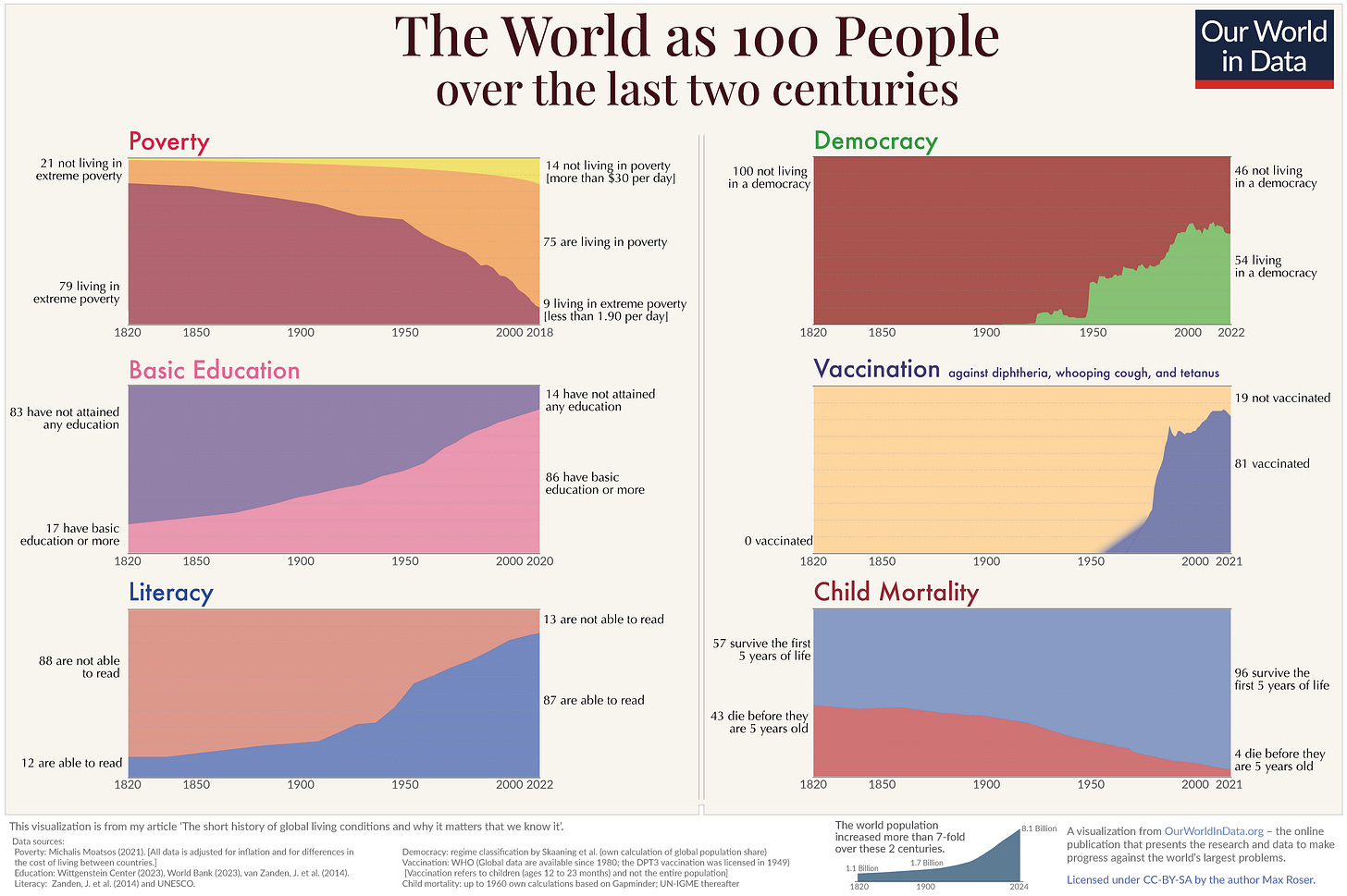

Abbiamo nel complesso una visione sbagliata del mondo che ci porta a pensare che le cose vadano sempre male, anche se non è così. In realtà gli indicatori globali mostrano che nel mondo non si è mai stati così bene come ora. La violenza è drasticamente diminuita rispetto a decenni o secoli fa. Sul fronte sanitario ed economico, l’aspettativa di vita globale è passata da circa 46 anni nel 1950 a oltre 70 anni oggi, la mortalità infantile nei paesi in via di sviluppo si è più che dimezzata negli ultimi 20 anni e la povertà estrema mondiale è in rapida diminuzione.

Come ha spiegato Max Roser di Our World in Data, si verifica un doppio fallimento: da un lato tendiamo a sottovalutare i progressi reali del nostro tempo, dall’altro sistemi educativi e media non riescono a trasmettere un quadro accurato di come sta cambiando il mondo. Bombardati da notizie negative e privi di contesto storico, molti finiscono per confrontare il meglio del passato (come lo ricordano) con il peggio del presente (come viene riportato).

La politica della nostalgia

Questa tendenza psicologica e percettiva non sfugge al mondo della politica e dei media. Anzi, viene attivamente sfruttata. Nel discorso pubblico contemporaneo abbondano riferimenti nostalgici e richiami a un passato idealizzato. I politici, in particolare, fanno leva sulla nostalgia per costruire un racconto di decadenza e promessa di riscatto. Lo slogan “Make America Great Again“ di Donald Trump è il simbolo perfetto di questo fenomeno. Allo stesso modo, lo slogan “Take Back Control“ usato dai sostenitori della Brexit evocava l’idea che si dovesse recuperare la sovranità perduta, insinuando che il Regno Unito stesse meglio “prima”.

Lo schema è ricorrente: c’era un’età dell’oro in cui “il popolo” stava bene, poi politici o fattori esterni hanno fatto deragliare la nazione, ma con la giusta guida si può “tornare ai fasti di un tempo”.

Queste “politiche della nostalgia” funzionano perché toccano corde emotive profonde. La nostalgia collettiva offre un senso di ritorno a casa: i politici dipingono un’epoca passata come una sorta di patria ideale in cui la gente “vera” viveva meglio. Così, il richiamo nostalgico traccia confini simbolici tra un “noi” idealizzato e un “loro” colpevole della decadenza odierna. La promessa implicita è di restaurare un ordine perduto, “rimettere le cose a posto” riportandole com’erano prima. Spesso, naturalmente, questo passato d’oro è in parte immaginario o quantomeno ripulito dai difetti. Questo fa sì che anche chi sia soddisfatto della propria vita personale risulti poi pessimista sul destino collettivo del Paese.

Il ruolo amplificatore dei media

Anche i media sfruttano questa dinamica. Uno studio pubblicato su Nature Human Behaviour nel 2023 ha analizzato 23 mila partecipanti e circa 105 mila varianti di titoli giornalistici, per un totale di 5,7 milioni di clic. Il risultato è chiaro: ogni parola negativa aggiuntiva in un titolo aumenta il tasso di clic del 2,3 per cento, mentre le parole positive diminuiscono il consumo. Una ricerca parallela pubblicata su Scientific Reports nel 2024 ha dimostrato che quando le persone condividono notizie sui social media, non solo selezionano contenuti negativi ma amplificano ulteriormente la negatività usando termini più negativi o introducendo nuove formulazioni negative.

Il ciclo di notizie 24 ore su 24 e gli algoritmi dei social media creano un’esposizione costante a eventi negativi, mentre i miglioramenti graduali (meno crimine anno dopo anno, maggiore aspettativa di vita, riduzione della povertà) non generano titoli. Questo sfrutta quello che Daniel Kahneman e Amos Tversky hanno chiamato “availability heuristic“: giudichiamo la frequenza di un evento in base alla facilità con cui gli esempi ci vengono in mente. Un singolo omicidio violento riportato in prima pagina pesa più di mille omicidi evitati che non fanno notizia.

L’Italia e la nostalgia dei giovani

Uno studio Eupinions del 2018 ha mostrato che l’Italia è uno dei Paesi più nostalgici d’Europa. Alla domanda su quanto si è d’accordo con la frase “Il mondo era un posto molto migliore”, il 77 per cento degli italiani si dice d’accordo. Ma il dato diventa ancora più sorprendente se disaggregato per età: il 64 per cento dei giovani tra 16 e 25 anni condivide questa convinzione, la percentuale più alta tra tutti i paesi europei analizzati.

Questi ragazzi, nati tra il 1993 e il 2002, non hanno vissuto il boom economico o qualsiasi altra “età dell’oro” a cui si fa riferimento. Non stiamo parlando di memoria ma di mitologia trasmessa. Si tratta di “nostalgia collettiva”: un fenomeno per cui le generazioni più giovani interiorizzano narrazioni sul passato attraverso racconti familiari, rappresentazioni mediatiche e discorso pubblico, costruendo ricordi di seconda mano di epoche che non hanno mai conosciuto. I giovani italiani non stanno ricordando un passato migliore, stanno assorbendo una narrazione dominante che insiste sul declino.

In Polonia, solo il 35 per cento dei giovani tra 16 e 25 anni pensa che il mondo fosse migliore, una differenza di quasi 30 punti percentuali rispetto all’Italia. I giovani polacchi, cresciuti nell’Unione Europea dopo il crollo del comunismo, hanno una narrazione nazionale completamente diversa: quella del progresso, della trasformazione, del miglioramento. La loro memoria collettiva enfatizza quanto fosse difficile la vita prima del 1989. I giovani italiani, invece, sono cresciuti in un clima di pessimismo economico post-2008, stagnazione salariale e disoccupazione giovanile cronica, condizioni che rendono particolarmente seducente qualsiasi narrazione che prometta un ritorno a tempi migliori.

In conclusione

Questo non vuol dire che si debba pensare che tutto vada bene. Serve invece una visione equilibrata: riconoscere i progressi reali (per non cadere nel cinismo declinista) e al contempo affrontare le sfide odierne senza rifugiarsi in soluzioni illusorie dettate dalla nostalgia. Capire perché siamo portati a idealizzare il passato è il primo passo per non lasciarcene accecare. Solo così possiamo costruire un futuro basato sui dati, non sui miti.

Concordo su tutto. Aggiungo: Spesso chi rimpiange il passato, avverte la mancanza di ottimismo che aleggiava in quel passato. Perché si era ottimisti? perché si confidava in margini di miglioramento che, infatti, abbiamo ottenuto. Ora margini non ce ne sono e non si può essere ottimisti per il futuro. Basterebbe, però, essere realisti, e intellettualmente onesti. Non tornerà l'ottimismo, ma un po' di buonumore si

Si stava meglio quando il futuro appariva ragionevolmente migliore del presente, il che implica innanzitutto che il presente deve essere stabile non un caos continuo con tracollo inesorabile.