Perché l'estrema destra ha successo

Uno studio mostra come i partiti tradizionali siano più a sinistra dei cittadini sui temi culturali, lasciando spazio politico ai nazionalisti.

In tutta Europa l'estrema destra sta salendo nei sondaggi. Nel Regno Unito il Reform UK è dato al 30 per cento, in Germania Alternative für Deutschland (AfD) è al 24 per cento, in Francia il Rassemblement national è intorno al 33 per cento in vista delle elezioni presidenziali del 2027. Non si tratta di episodi isolati, ma di una tendenza comune a gran parte del continente.

Da anni si discute su quale sia la ragione di questo successo. Crisi economiche, paura della globalizzazione, immigrazione, sfiducia nelle istituzioni. Ma un nuovo studio dell’economista Laurenz Guenther, della Bocconi, propone una spiegazione più semplice: l’estrema destra va bene perché colma un vuoto di rappresentanza.

Il punto di partenza della ricerca è l’idea che i populisti, a destra come a sinistra, rivendicano sempre di incarnare la “volontà del popolo” tradita dalle élite. Ma questo discorso ha una base reale? Guenther ha provato a verificarlo confrontando direttamente le opinioni di cittadini e parlamentari su una serie di temi concreti. Non si è limitato a leggere programmi elettorali, ma ha costruito un database in cui elettori e deputati di ventisette paesi europei hanno risposto alle stesse domande di policy. In questo modo è stato possibile misurare quanto i rappresentanti si discostino dai rappresentati.

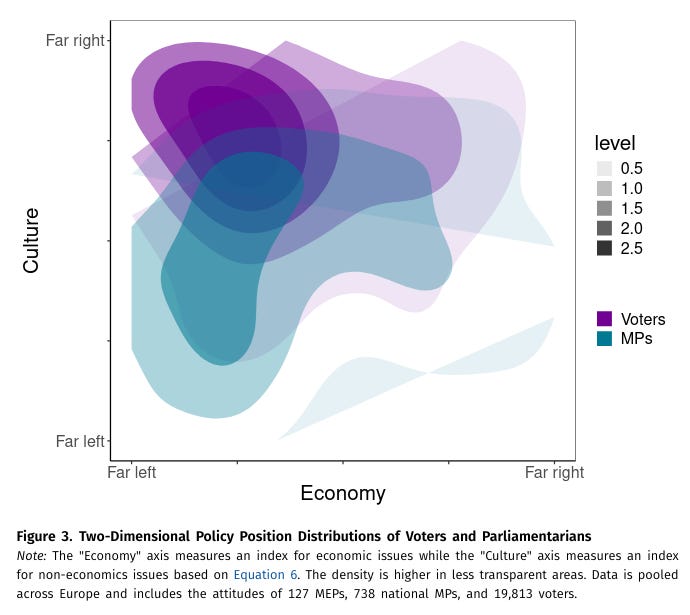

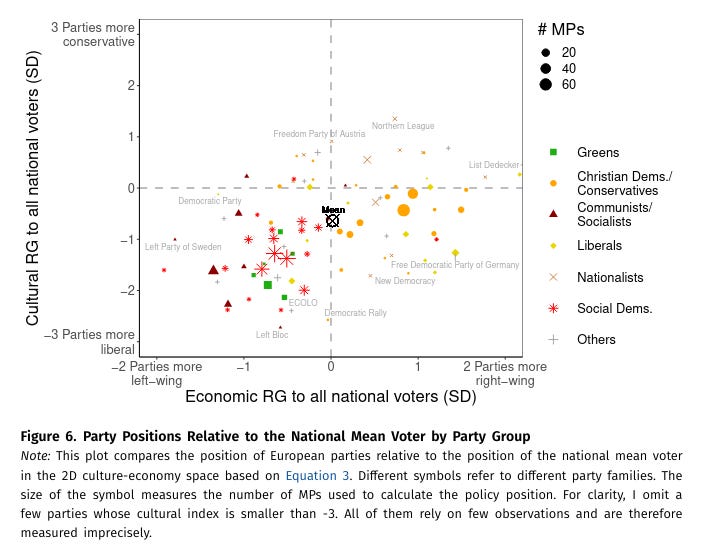

Sulle questioni economiche, come la redistribuzione o il ruolo dello Stato, elettori e politici sono relativamente allineati. Non ci sono differenze sistematiche: in alcuni paesi i parlamentari risultano più a sinistra, in altri più a destra, ma nel complesso non si registra uno scarto generalizzato. Diverso è il discorso sulle questioni culturali, che comprendono immigrazione, criminalità, assimilazione degli stranieri, rapporti di genere, educazione, Unione europea. Qui emerge un divario netto e costante: in quasi tutti i paesi gli elettori sono più conservatori dei propri rappresentanti, a volte molto più conservatori.

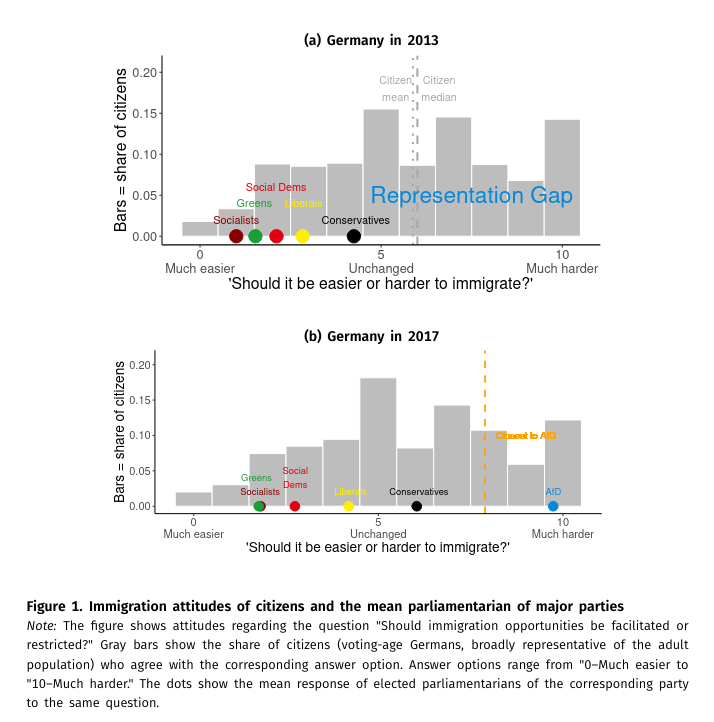

Il caso tedesco è particolarmente significativo. Nel 2013, alla domanda se fosse giusto rendere più facile o più difficile l’immigrazione, la maggioranza dei cittadini rispondeva che occorreva diminuire gli ingressi. Nessuno dei partiti rappresentati in parlamento si collocava su quella posizione: socialdemocratici, liberali, conservatori, verdi e sinistra radicale erano tutti più aperti rispetto all’elettore mediano. In quel vuoto si inserì Alternative für Deutschland, che si pose senza ambiguità sul lato opposto, dando voce a quella parte di società che non trovava sponde politiche. Quando due anni dopo la crisi dei rifugiati trasformò l’immigrazione nel tema dominante, il divario si “attivò” e AfD riuscì a consolidarsi come partito nazionale.

Questo scarto non riguarda solo alcuni gruppi specifici. Tutte le principali categorie socio-demografiche, uomini e donne, giovani e anziani, ricchi e poveri, laureati e non laureati, sono mediamente più conservatrici dei loro parlamentari. Persino molti immigrati, che spesso vengono percepiti come i diretti beneficiari di politiche più aperte, si dichiarano in maggioranza favorevoli a una riduzione dei flussi e a maggiori obblighi di assimilazione culturale. L’unica categoria che mostra posizioni vicine a quelle dei deputati è quella dei candidati non eletti: segno che la selezione dei politici all’interno dei partiti tende già a produrre figure più liberal rispetto alla base sociale da cui provengono.

Una possibile obiezione è che questa distanza non dipenda davvero da un problema di rappresentanza, ma dal fatto che i parlamentari, essendo mediamente più istruiti e competenti, abbiano semplicemente una visione più “avanzata” della società. Guenther mette però alla prova anche questa ipotesi, confrontando i deputati con cittadini che hanno lo stesso livello di istruzione e una solida conoscenza politica. Il risultato cambia di poco: il divario culturale rimane. Questo mostra come non basti richiamarsi alla maggiore istruzione delle élite per spiegare la differenza, perché alla base c’è una distanza strutturale tra la classe politica e la cittadinanza.

Se i partiti tradizionali, di destra come di sinistra, si collocano stabilmente più a sinistra della società sui temi culturali, lo spazio che si apre sulla destra è inevitabile. Non dovrebbe sorprendere allora che siano proprio i partiti di destra radicale a trarne beneficio. Non solo perché si posizionano dove gli altri non arrivano, ma anche perché riescono a trasformare questa differenza in un racconto politico: quello della “gente comune” contrapposta a un’élite distante e autoreferenziale. L’elemento populista (il popolo puro contro la casta) non è soltanto retorica, ma una traduzione politica di un effettivo scarto di rappresentanza.

Ritornando alla Germania, vediamo come le posizioni dei cittadini e dei politici non sono cambiate molto tra il 2009 e il 2021. A cambiare è stata l’agenda: l’immigrazione, tema con il divario più ampio, è diventata via via più centrale nelle priorità dei cittadini, mentre altre questioni dove il gap era minore hanno perso importanza. Non è quindi che AfD è emersa perché la società è diventata più conservatrice, ma perché i temi su cui era più distante dalla politica tradizionale hanno assunto un peso decisivo.

Ecco perché i partiti di estrema destra hanno un incentivo costante a mantenere il dibattito pubblico su queste questioni culturali. Più si parla di immigrazione, criminalità, identità nazionale o rapporti con l’Unione europea, più risulta evidente che i partiti tradizionali non rappresentano la maggioranza dei cittadini. Spostare il conflitto politico su questo terreno non è solo una strategia comunicativa, ma la condizione che permette alla destra radicale di trasformare un divario di rappresentanza in consenso elettorale.

La conclusione che se ne ricava è che il successo della destra radicale non è il frutto di un “errore” degli elettori, né di un semplice malessere economico, ma di una dinamica di mercato politico. Quando le domande degli elettori non trovano offerta da parte dei partiti tradizionali, qualcuno si inserisce in quello spazio. In questo senso l’ascesa dell’estrema destra è l’effetto naturale di una rappresentanza sbilanciata.

Se hai domande o suggerimenti fammelo sapere lasciando un commento o mandandomi un messaggio. Puoi scrivermi a [email protected].

Molto interessante :)

Quando poi, oltre all’immigrazione, si attiva il divario sulla cosiddetta “cultura woke”, la frittata è (giustamente) fatta.