Perché gli italiani non votano più

Perché gli elettori disertano le urne e cosa serve per invertire la tendenza

Le elezioni regionali delle ultime tre settimane hanno riportato nel dibattito la questione dell’affluenza e del disinteresse alla politica. Si è infatti registrata un’affluenza del 43,5 per cento in Calabria, del 47,7 per cento in Toscana e del 50 per cento nelle Marche1.

Ma la crisi dell’affluenza, in particolare alle regionali, è ormai in atto da diverso tempo. Se guardiamo all’ultima elezione per ogni regione a statuto ordinario, vediamo che al massimo si è registrato un 61 per cento in Veneto e un 56 per cento in Campania e Puglia votando nel 2020 in contemporanea con il referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari. Il quarto dato più alto è quello del Piemonte nel 2024 che arrrivò al 55 per cento con in contemporanea il voto per le europee. Ma sotto il 50 per cento ci sono Lazio (37 per cento), Lombardia (42 per cento), Calabria (43 per centp), Emilia Romagna e Liguria (46 per cento), Toscana e Molise (48 per cento).

A novembre quando Veneto, Campania e Puglia voteranno senza altre elezioni nazionali in contemporanea è probabile che si registri un calo dell’affluenza, come già successo nelle Marche e in Toscana. Tutte e tre infatti nel 2020 avevano registrato una crescita.

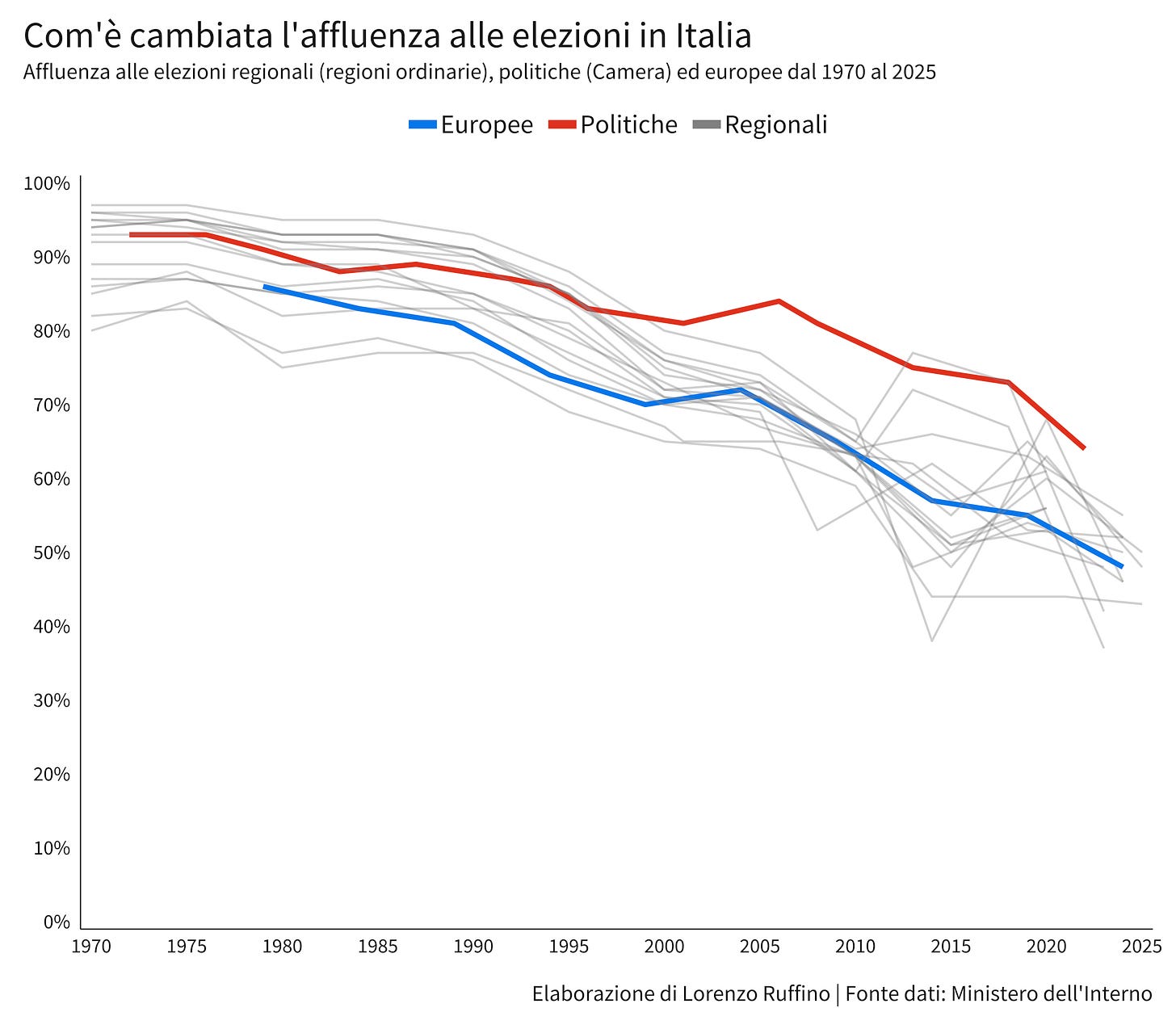

Il calo dell’affluenza a livello regionale non dovrebbe stupire a fronte di quello che succede a livello nazionale. Alle ultime elezioni politiche del 2022 ha votato il 64 per cento degli aventi diritto, in calo di 9 punti rispetto al 2018. A ogni elezione da cinquant’anni a questa parte si registra un calo con la sola eccezione del 2006. La stessa cosa si sta verificando alle europee, dove per la prima volta nel 2024 ha votato meno della metà degli elettori, con un calo di 7 punti su cinque anni prima. Anche qui il calo è stato continuo con solo il 2004 come eccezione2.

Ognuno dà diverse spiegazioni per questo calo, ma tra le motivazioni chiave c’è probabilmente l’idea che votare non conti, che non abbiamo modo di influenzare le decisioni pubbliche. Come avevamo infatti visto un sondaggio dello European Social Survey mostra che la maggioranza delle persone non crede di poter incidere sul sistema politico o di influenzare il governo. Il contesto sociale italiano non aiuta: la crescita economica è ferma da ormai vent’anni e il tenore di vita percepito (non necessariamente reale) è minore che in passato. A livello regionale, si aggiunge spesso gli elettori non colgono chiaramente cosa fa la politica regionale, quali competenze abbia e come queste si traducano in effetti tangibili sul territorio. Le elezioni regionali (così come le europee) sono viste come meno decisive, con una “posta in palio” minore rispetto alle politiche nazionali, e di conseguenza attirano meno partecipazione.

Allo stesso tempo la politica non incentiva la partecipazione al voto con modalità alternative. Si potrebbero valutare sperimentazioni del voto via posta, in comuni diversi da quello di residenza o in modo anticipato, come già succede in molti Stati europei e negli Stati Uniti. Proprio gli Stati Uniti allargando le modalità di voto hanno sperimentato una crescita dell’affluenza alle ultime due elezioni presidenziali e ora hanno un’affluenza paragonabile a quella italiana.

È anche vero però che non basteranno soluzioni “tecniche” per invertire la tendenza: serve ricostruire la fiducia nella politica. I partiti e le istituzioni devono dimostrare di saper affrontare i problemi reali dei cittadini, essere più aperti e ricettivi ai cambiamenti della società e far sì che il voto torni a contare davvero, che dalle urne derivino decisioni concrete e promesse mantenute.

Va comunque considerato che in realtà l’affluenza alle regionali, in particolar modo nel Meridione, è in realtà più alta di quello che sembra. Nel corpo elettorale rientrano infatti anche i residenti all’estero che per votare dovrebbero tornare nella propria regione. Ad esempio, in Calabria questi iscritti rappresentano il 22 per cento degli elettori totali calabresi: sono oltre 400 mila, di cui circa 130 mila vivono in Paesi dell’Unione europea e quasi 300 mila fuori.