Perché in Italia l'università non è per tutti

La trasmissione intergenerazionale dell'istruzione: un ostacolo alla mobilità sociale

Farai l’università? In Italia la risposta dipende molto dal titolo di studio dei genitori. I dati Istat1 mostrano che un giovane tra i 25 e i 34 anni con almeno un genitore laureato nel 67 per cento dei casi si laurea, mentre per chi proviene da famiglie con al massimo la terza media la probabilità scende drasticamente al 13 per cento. Per chi ha genitori diplomati, la probabilità è del 40 per cento.

Un giovane con genitori laureati ha quindi cinque volte più probabilità di accedere all'università rispetto a chi proviene da una famiglia con solo la terza media. Tuttavia, il divario è ancora più evidente tra i maschi, per i quali la probabilità è 6,7 volte maggiore, mentre tra le femmine la differenza si riduce a 4,5 volte. Dal punto di vista geografico, nel Mezzogiorno la probabilità di laurearsi per chi ha genitori laureati è 5,8 volte maggiore, mentre al Centro-Nord scende a 4,8.

Questo fenomeno non è esclusivamente italiano. I dati dell'Ocse2 rivelano che, in generale, i figli di genitori laureati hanno circa quattro volte più probabilità di frequentare l'università rispetto ai coetanei provenienti da famiglie con basso livello di istruzione. L’Italia, già tra i paesi con il peggior ascensore sociale, conferma il forte legame tra istruzione e origine familiare, rendendo difficile per i giovani provenienti da famiglie svantaggiate raggiungere livelli educativi elevati.

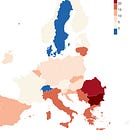

Analizzando i dati Ocse sugli adulti tra i 25 e i 64 anni nel 2021 si vede che l'aumento di probabilità di laurearsi se si proviene da una famiglia di laureati, rispetto a una famiglia con al massimo la terza media, è di 7 volte in Italia (stiamo considerando tutti gli adulti e non solo i giovani a differenza di prima). Questo dato è nettamente più alto rispetto a Paesi come la Francia (3,2 volte) e la Spagna (2,5 volte). In Danimarca, Estonia, Finlandia, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia, il divario è inferiore a 3, mentre tra il 3 e il 4 si trovano Austria, Belgio, Francia, Lussemburgo, Portogallo e Svizzera. L'Italia, insieme ad altri paesi dell'Est Europa, registra una trasmissione dell'istruzione tra le più alte, una situazione che evidenzia una persistente disuguaglianza.

Le ricadute economiche di una mobilità sociale ridotta sono significative. Quando il livello di istruzione rimane “ereditario”, si rischia di perpetuare un circolo vizioso di basso capitale umano e di crescita limitata. In Italia, la scarsità di laureati nella forza lavoro è un problema persistente. Nonostante la quota di laureati tra i 30-39enni sia aumentata, resta ancora ben al di sotto della media Ue, mentre fenomeni come la fuga di cervelli e la sotto-occupazione dei qualificati peggiorano ulteriormente la situazione.

Dal punto di vista individuale e sociale, la trasmissione di svantaggi educativi alimenta anche disuguaglianze di reddito e il rischio di povertà. I dati Eurostat mostrano che, in media nell'Ue, il tasso di povertà tra gli adulti di 25-59 anni è solo dell'8,5 per cento per chi ha genitori laureati, ma sale al 19 per cento per chi proviene da famiglie con bassa istruzione. Chi non ha la possibilità di accedere a studi superiori, quindi, è più esposto a disoccupazione, lavori poco qualificati e bassi salari, perpetuando la povertà intergenerazionale. Al contrario, ottenere una laurea, anche da una famiglia svantaggiata, offre migliori opportunità occupazionali e salariali, riducendo il rischio di esclusione sociale. In Italia, chi si laurea guadagna il 26 per cento in più rispetto a chi si ferma al diploma, e nel resto d'Europa il divario è ancora più pronunciato.

A livello macroeconomico, una bassa mobilità educativa può frenare la produttività di un paese. Quando i giovani talentuosi provenienti da famiglie povere non accedono all'università, si perde un'importante risorsa di capitale umano qualificato. Promuovere l'accesso all'istruzione terziaria è essenziale per accrescere la forza lavoro qualificata, un elemento cruciale per la competitività economica.

Uno studio Ocse sottolinea che la bassa mobilità sociale ha gravi conseguenze economiche e sociali: “La scarsa mobilità comporta un sotto-utilizzo dei talenti, maggiori disuguaglianze di reddito e può minare la giustizia sociale e la fiducia nelle istituzioni”. Quando l’ascensore sociale si ferma, non è solo una questione di equità, ma anche di efficienza economica persa.

È fondamentale che l’impegno e il merito possano tradursi in successo, indipendentemente dal contesto familiare. È essenziale garantire a tutti le stesse condizioni di partenza, affinché nessuno rimanga imprigionato nelle condizioni in cui è nato.

C’è qualche tema di cui ti piacerebbe leggere? Fammelo sapere lasciando un commento o mandandomi un messaggio. Puoi scrivermi a [email protected].

Foglio 11

Foglio "Table A1.4. (web only)", dati della Germania e del Regno Uniti non disponibili.